Las pocas edificaciones remanentes de la época colonial negocian su dilapidada existencia con los signos de la boyante clase media global: casas de empeño y tiendas de electrónicos. El tráfico es furioso: los automovilistas riñen a los chóferes de transporte público, que a su vez eluden las indicaciones de los policías de tránsito, atentos a cualquier falta real o imaginaria que provoque una multa, siempre negociable. Los peatones llevan la peor parte. En la escala alimenticia del caos urbano son el equivalente del plancton en el océano: ubicuos, comida para todos los demás depredadores. Si alguna vez hubo gloria en estas calles hoy sólo quedan algunos muros coloniales, ocultos por la contaminación pungente de mediodía y los cartelones que anuncian la contratación de sirvientas. Es la ciudadela española de Intramuros, engarzada en el centro de Manila. También es Acapulco.

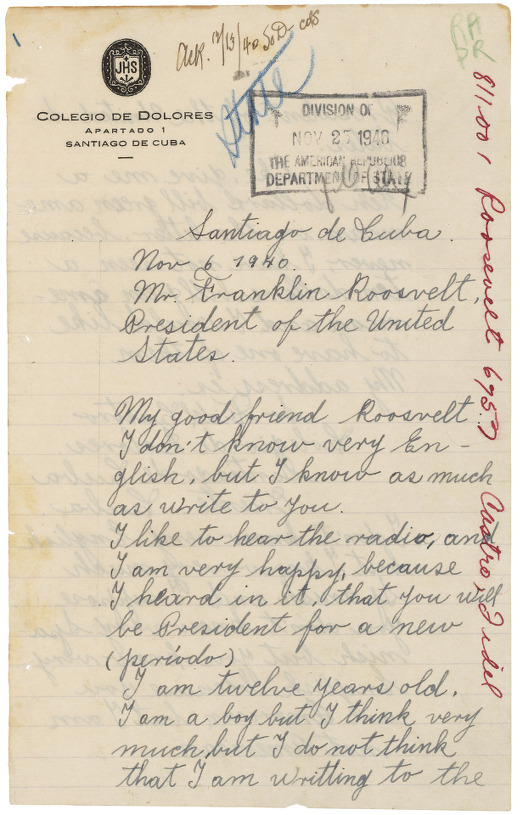

El corazón histórico de Filipinas se llama Intramuros. En esta minúscula ciudad amurallada los rasgos nacionales comenzaron a forjarse hace más de medio milenio. Intramuros no fue construida sobre terreno virgen: los españoles primero debieron negociar con los rajás musulmanes, a quienes luego expulsaron junto con los pescadores indígenas y sus creencias animistas. Aquellos que aceptaron convertirse al catolicismo permanecieron como servidumbre. Las murallas son todavía una membrana que no alcanza a contener la tensión permanente entre los sucesivos colonizadores –españoles, estadounidenses, japoneses– y los colonizados –animistas, católicos, musulmanes–, o más recientemente, entre quienes tienen y aquellos resignados a jamás tener. Intramuros es un espacio excepcional al que Filipinas voltea para anclarse cultural, histórica y hasta geográficamente: a pocos metros fuera de su muralla se erige un obelisco que marca de manera arbitraria el kilómetro cero del país, desde el que parten todos los caminos y todas las distancias.

Por cientos de años, en este rincón de Luzón, las riquezas de Asia transitaron antes de ser embarcadas hacia Acapulco, en ruta hacia las cortes europeas. Las marismas alrededor de Intramuros fueron desecadas para alojar a dos de los barrios más añejos de Filipinas: Ermita y Malate. Los barrios pueden unirse siguiendo una línea imaginaria a través de tres templos católicos. En Intramuros: San Agustín, la única construcción que sobrevivió los bombardeos de la segunda guerra mundial. Poco más al sur, en Ermita; Nuestra Señora de Guía, patrona de marineros y navegantes; y en Malate, Nuestra Señora de los Remedios, frente a la plaza del Rajá Sulaimán, la ultima autoridad musulmana de Manila. El recorrido entre los templos no excede tres kilómetros, pero esta magra distancia no es tan elocuente como el paisaje urbano que contiene. Sus calles y aceras son la crónica de una modernidad fallida.

El mismo urbanista que diseñó Chicago, Daniel Burnham, fue comisionado a principios del siglo veinte para dar a Manila edificios de gobierno majestuosos, largas avenidas, parques y áreas verdes aderezadas con museos y hasta una casa de ópera. El esplendor de esta perla asiática dependía de su ahistoricidad, impulsada por la visión estadounidense de un nuevo Oriente. Luego vino la invasión japonesa, y las avenidas y sus edificios fueron despedazados cuando el General Douglas MacArthur, en 1945, ordenó bombardear la ciudad para expulsar a los japoneses. Manila, luego de Varsovia, fue la segunda ciudad más destruida de toda la Segunda Guerra Mundial.

También en los años de posguerra, pero en Acapulco, el turismo hizo su aparición como uno de los bálsamos de la modernidad. El puerto se reinventó como un jardín edénico de espacios comunales, en donde el trabajo y el ocio iban de la mano en comunión con el entorno natural. La modernidad del turismo y el transporte áereo –el desarrollo–, y el color local –el subdesarrollo–, iban a complementarse, o al menos así lo pretendió la burocracia de la época. Los clubes nocturnos y el hedonismo dieron fama internacional a esta Perla del Pacífico, consolidando la imagen de un país redimido del salvajismo y el atraso, aunque fuera más por sus cándidas aspiraciones y permisividad que por cerrar la brecha entre los turistas y quienes ahí vivían fregando copas de cóctel.

Malate es una zona roja. Apenas cae la noche, los restaurantes se revelan como clubs en los que las bailarinas, mujeres y hombres disfrazados de policías o enfermeras, invitan a los peatones a probar suerte. Los hoteles aledaños cobran tarifas especiales si la permanencia es menor a dos horas. No pocos extranjeros, hombre blancos mayores de cincuenta o sesenta años, deambulan solitarios sintiéndose privilegiados, luego de una vida en la que en su propio país nunca lo fueron. El barrio de Malate se extiende paralelo a la bahía de Manila. En la rambla, docenas de personas languidecen dormitando o conversando quedamente. No son familias. Si acaso, algunas parejas: definitivamente ninguno es turista. Algunos vendedores ofrecen elotes hervidos. Alguien me dijo que en Manila no se construyen áreas verdes ni espacios públicos para evitar que se congreguen los vagabundos.

En realidad, la bahía de Acapulco nunca estuvo contemplada para el disfrute de los acapulqueños ni los mexicanos. Esto sucedió una vez que el turismo internacional eligió nuevos destinos. La modernidad fue efímera y luego de la resaca la ciudad despertó sumergida en un urbanismo brutal y segregado. No es una ciudad de zonas aledañas: es una mancha urbana de regiones inconexas, separadas por fronteras físicas (la orografía, las vialidades) que posibilitan a unos y a otros ignorarse por conveniencia o por resentimiento. Esta separación no fue fortuita. Ante la decadencia del viejo Acapulco la mejor idea fue construir una nueva ciudad, como si el pasado fuera a desaparecer en el espejo retrovisor.

En Manila sucedió igual, aunque por diferentes razones. Las familias de estirpe y fortunas rancias de Ermita y Malate, las familias que todavía hace cincuenta años se comunicaban entre sí en español y no en tagalo, huyeron de la guerra y comenzaron a poblar un espacio no muy lejos del centro. Esta urbanización, con altos edificios de apartamentos, oficinas corporativas y residencias de clase alta, es un territorio inhóspito para el resto de los manileños. No es una zona que haya sido concebida para el transporte público ni para los peatones. En Makati, la pobreza y el subdesarrollo están nominalmente prohibidos. Como Intramuros, es también una isla, pero en vez de contener historia encierra el espejismo del privilegio rodeado de cinturones de pobreza.

Así como la nao de China fue sinónimo de abundancia e intercambio, Manila y Acapulco son hoy testimonio del fracaso de la modernidad. Espacialmente en bancarrota, socialmente en pugna, económicamente resistentes, poco o nada ofrecen al tejido social y a sus habitantes. Buenas intenciones siempre hubo, y todavía hoy son frecuentes las soluciones urbanistas que nunca pasan de la letra. Cada una, a su manera, desde sus calles contaminadas y favelas insalubres, estas Perlas del Pacífico eluden tozudamente su propio decadencia. La coincidencia entre ambos puertos, en su momento el más hispano y mexicano de Asia, y el más asiático de las Américas, reside hoy no en lo que buscaron ser, sino en lo que terminaron siendo.

Es escritor. Reside actualmente en Sídney